Alasan diskon hukuman kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) menambah deretan absurditas pengadilan dalam menghukum koruptor. Vonis tingkat kasasi itu mengurangi hukuman dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Duduk sebagai majelis hakim kasasi yakni, Sofyan Sitompul selaku ketua majelis, Gazalba Saleh, dan Sinintha Yuliansih Sibarani masing-masing selaku anggota.

Pertimbangan majelis hakim yakni bahwa terdakwa sebagai Menteri KKP sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan karena mencabut Permen Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2016 dan menggantinya dengan Permen No. 12/PERMEN-KP/2020. Ia dinilai menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil.

Mengada-ada

Banyak sekali pertanyaan kritis muncul menanggapi pertimbangan majelis hakim tersebut. Bagaimana mungkin terdakwa bekerja dengan baik tapi korupsi? Dalam konteks diskursus Permen 12/2020, pembentukan Permen sejak awal dinilai bermasalah karena pembahasannya tertutup dan tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster.

Penetapan puluhan perusahaan ekspor benih lobster terafiliasi kepada sejumlah partai politik. Ombudsman Republik Indonesia menyebut terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster. Komisi Persaingan Pengawas Usaha mengindikasikan adanya monopoli yang dilakukan perusahaan jasa pengiriman logistik ekspor benur.

Tanda bahwa ada oligarki dalam kebijakan itu karena masuknya aktor-aktor yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik untuk menguasai dan memonopoli pemanfaatan sumber daya perikanan. Ini indikasi kuat kebijakan itu tidak berpihak pada masyarakat tetapi hasil fasilitasi atas kepentingan oligarki.

Lagi pula, hakim tidak dalam kapasitasnya menilai kinerja pejabat eksekutif itu baik atau tidak. Hakim seharusnya menilai bahwa yang bersangkutan tidak amanah sebagai pejabat negara untuk selanjutnya sepakat dengan vonis judex factie.

Bagaimana mungkin majelis hakim menyebut terdakwa memberikan harapan yang besar dan menyejahterakan rakyat khususnya nelayan? Atas kebijakan itu, EP menerima suap yang totalnya mencapai Rp25,7 miliar dari berbagai pengusaha/perusahaan eksportir benur. Kebijakan yang dikorupsi jelas dampaknya menyengsarakan rakyat.

Dengan gamblang bisa dikatakan justru EP-lah yang untung dan sejahtera, rakyat menjadi korban. Tujuan kesejahteraan tidak tercapai, malah yang terjadi ketidakpercayaan publik pada pemerintah dan tidak tercapai visi pemerintahan. Sejak kapan dalam sejarah peradilan, pertimbangan hakim atas dasar berkinerja baik sebagai alasan memotong hukuman?

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Mengacu pada ketentuan di atas, di manakah rasionalisasi putusan ini? Sepertinya, majelis hakim kehabisan akal dan pada titik itulah pertimbangannya mengada-ada.

Absurditas yang Berulang

Nampaknya, ada fenomena para hakim pengadilan tindak pidana korupsi di negeri ini mengulangi banyak sekali absurditasnya dalam hal mempertimbangkan hal meringankan dan keberpihakannya. Sebab, terkesan bahwa pengadilan justru lebih bersimpati pada pelaku korupsi dibanding korban korupsi yakni masyarakat.

Sebagian absurditas alasan meringankan hukuman koruptor antara lain adanya sifat kedermawanan; cercaan, hinaan dan makian masyarakat terhadap pelaku; alasan gender dan punya bayi, sudah mengembalikan uang korupsi, lanjut usia dan sudah pasti bersikap sopan.

Kedermawanan sebagai alasan mengkorting hukuman misalnya terjadi dalam kasus suap sel mewah di Lapas Sukamiskin. Penyuap Fahmi Darmawansyah dikorting hukumannya oleh MA di tingkat Peninjauan Kembali karena dianggap punya sifat kedermawanan. Darmawansyah memberikan ragam barang mewah kepada Kalapas Sukamismin Wahid Husen, di antaranya: uang servis mobil, uang menjamu tamu Lapas, tas Louis Vuitton, sandal Kenzo senilai Rp39 juta, hingga mobil Mitsubishi Triton hitam seharga Rp427 juta.

Majelis hakim memotong hukuman Darmawansyah menjadi 1 tahun 6 bulan penjara dari sebelumnya 3 tahun 6 bulan penjara. Menurut hemat Penulis, tidak patut mendalilkan sifat kedermawanan itu. Selain “merusak” makna kedermawanan, agaknya majelis hakim naif untuk tidak mengaitkan pemberian itu dengan fasilitas sel mewah. Logikanya bisa dibalik, bagaimana bila pada waktu itu Wahid Husen bukan Kalapas, akankah ia diberikan barang-barang mewah itu? Secara implisit, alasan ini berbahaya karena memberikan kesan mulai ada upaya pengadilan menormalisasi pemberian yang dilarang.

Kemudian pada kasus eks Menteri Sosial Juliari P Batubara di mana majelis hakim yang diketuai Muhammad Damis serta hakim anggota Yusuf Pranowo dan Joko Subagyo menilai Juliari sudah cukup menderita karena dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat, padahal ia belum tentu bersalah karena belum ada putusan pengadilan.

Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sebelumnya, Juliari diajukan ke meja hijau karena melakukan korupsi pengadaan bantuan sosial covid-19. Ia terbukti menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Kembali hakim mempertontonkan dalil yang abnormal.

Di belahan dunia ini, semua koruptor mengalami dicela publik akibat perbuatannya. Hakim luput melihat konteks bahwa masyarakat kesal dalam situasi serba sulit, seorang pejabat yang dipercaya menjadi penolong justru memberi petaka bagi mereka. Dalam konteks itu, celaan adalah ekspresi tetapi sifatnya hanya sesaat, itu pun lebih banyak berseliweran di media sosial dan tidak mewakili pandangan masyarakat secara keseluruhan.

Kemudian, menyatakan masyarakat memperlakukannya seperti telah terbukti alias tidak sesuai prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent) juga keliru. Andi Hamzah menjelaskan bahwa presumption of innocent harus ditempatkan dalam konteks hak-hak tersangka. Tidak bisa diartikan letterlijk.

Menurut Romli Atmasasmita, tafsir terhadap prinsip praduga tak bersalah, yang sejalan dengan perubahan paradigma adalah negara wajib memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani proses penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding (Romli Atmasasmita: 2009). Dalam konteks itu, hak-hak tersangka telah dipenuhi oleh negara.

Cerita lain, alasan hakim banding di PT DKI Jakarta mendiskon hukuman pelaku korupsi, pencucian uang dan permufakatan jahat, Pinangki Sirna Malasari. Penjara 10 tahun di PN Tipikor Jakarta diturunkan menjadi 4 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Muhammad Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik.

Salah satu pertimbangan yang cukup menarik perhatian adalah bahwa status Pinangki sebagai seorang ibu dan mempunyai anak berusia empat tahun. Sebagai wanita, ia harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan adil. Salah kaprahnya pertimbangan dengan alasan gender ini.

Rasanya, ini sebuah keistimewaan yang diperoleh Pinangki seorang karena hanya dalam pengadilannya ada pertimbangan semacam ini. Pinangki dapat dibandingkan dengan Angelina Sondakh yang ketika terjerat kasus korupsi, ia juga berstatus seorang ibu dan majelis hakim tidak mempertimbangkan hal itu.

Menurut hemat Penulis, memperhatikan kondisi perempuan dalam pengadilan bukan hal yang haram. Ada Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menjadi alas hukumnya. Pedoman tersebut bertujuan membantu para hakim memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi; membantu hakim mengidentifikasi situasi di mana terdapat perlakuan yang tidak setara atau dibedakan yang berujung pada diskriminasi terhadap perempuan; dan berkontribusi bagi pelaksanaan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam proses persidangan dan pengadilan.

Dalam putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, majelis hakim tidak menjadikan Perma ini sebagai pijakan argumentasi. Bila diidentifikasi situasi yang melanggar tujuan Perma tersebut dalam perkara Pinangki tidak ditemukan. Akan tetapi, hal penting yang patut digarisbawahi adalah justru majelis hakim menciptakan putusan yang diskriminatif bagi pelaku korupsi perempuan lainnya.

Contoh terakhir yang dapat disimak pula ialah alasan pemotongan vonis Djoko Tjandra. Selama 11 tahun, terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali ini kabur dan tidak menjalani masa pemidanaannya. Dari kasus itu, ia memperoleh keuntungan mencapai Rp546,1 miliar. Ia tertangkap dan kali ini statusnya adalah penyuap Pinangki dalam pengurusan fatwa di Mahkamah Agung dan sejumlah jenderal polisi terkait red notice.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menurunkan hukuman Djoko Tjandra dari 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara. Alasan meringankan dari majelis hakim yang terdiri atas Muhamad Yusuf (Ketua) dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rusydi, dan Reny Halida Ilham Malik bahwa Djoko Tjandra sudah pernah menjalankan hukuman kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Padahal, sebenarnya ada cukup alasan memperberat hukuman yang bersangkutan yakni buron yang artinya melawan putusan pengadilan/tidak taat hukum hingga menambah kerusakan integritas aparat penegak hukum. Selanjutnya, sebagai pelaku kejahatan, ia mengulangi perbuatannya yang mengindikasikan bahwa ia tidak jera. Pun, ini dua kasus yang berbeda di mana menjalani hukuman pada satu kasus tidak bisa menjadi alasan tidak menjalani atau mengurangi masa pemidanaan di kasus lain.

Pembenahan

Adanya akrobat diskon hukuman koruptor dengan alasan-alasan yang absurd ini membuat banyak pihak mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi sektor peradilan. Bagi masyarakat, potongan hukuman yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa lembaga peradilan tidak mendukung usaha membasmi penggarong uang rakyat dan tidak memberikan keadilan yang semestinya.

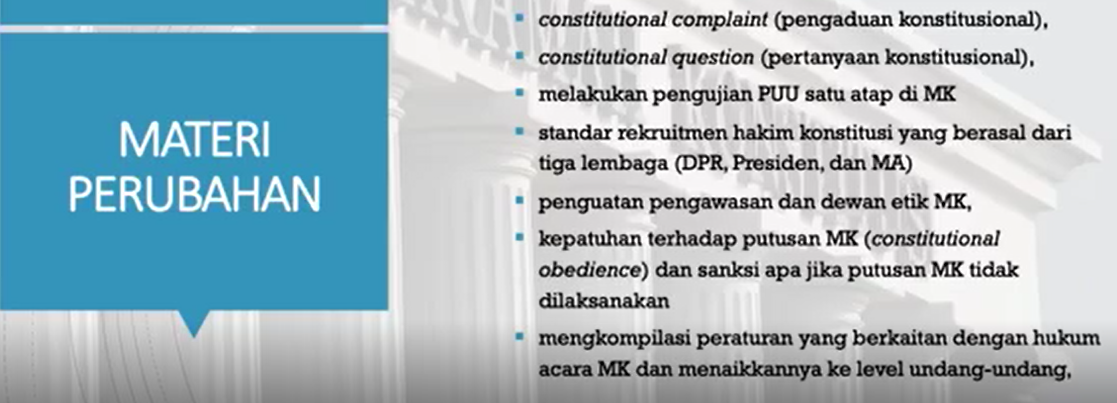

Menurut hemat Penulis, atas kasus-kasus ini, pembenahan perlu dilakukan. Ke depan akselerasi reformasi pengadilan dalam menjamin kualitas hakim perlu segera diwujudkan. Perlu ada semacam pedoman khusus mengenai alasan-alasan meringankan dan memberatkan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Alasan-alasan itu sebaiknya lebih banyak bobot yang obyektif daripada subyektif. Selain itu, pengawasan kepada hakim menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

*)Korneles Materay, Peneliti Bung Hatta Anti-Corruption Award.

| Artikel ini terbit pertama kali di https://www.hukumonline.com/berita/a/absurditas-alasan-diskon-hukuman-koruptor-lt623d1e2e3ebcf/?page=5 |

Recent Comments