By definition, korupsi adalah soal kekuasaan, sehingga di manapun di dunia ini, Lembaga pemberantas korupsi harus independen dari kekuasaan manapun. Menurut Bivitri Susanti, masalah pemberhentian 75 pegawai KPK, bukan keluhan orang-orang gagal tes. Justru itu mitos. Hal ini disampaikan Bivitri dalam diskusi “Tragedi KPK” yang diselenggarakan BHACA pada Jumat (28/5). Dalam perspektif antikorupsi yang lebih besar, ini bukan masalah kepegawaian, tapi tugas pemberantasan korupsi sedang diacak-acak maling yang ada di kekuasaan.

Alih status pegawai KPK akibat dari pelemahan KPK tahun 2019 yang dilakukan dengan dua hal: (1) revisi UU KPK; (2) dipilihnya pimpinan KPK yang bermasalah. Secara formal, alih status dibuat karena independensi KPK di UU 19/2019 diruntuhkan. Keputusan pemberhentian pegawai dan/atau non-job 75 pegawai KPK yang kemudian direvisi menjadi 51 tidak ada dasar hukumnya dan melanggar asas negara hukum termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Secara ekplisit, UU 19/2019 dan PP 41/2020 tidak menyebutkan TWK sebagai syarat alih status. Hal ini sesuai dengan original intent pembentuk UU KPK. Selain itu, Putusan MK Nomor 70/PUU-XVIII/2019 jelas menyatakan pengalihan status tidak boleh merugikan para pegawai KPK. TWK baru ada dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2021. Dengan diterbitkannya SK Nomor 652/2021 para pegawai dan kepentingan pemberantasan korupsi menjadi mengambang. Proses penindakan perkara-perkara besar akan terhambat. Menurut Bivitri, ini termasuk “obstruction of justice.”

Mengapa hanya 75 saja dipersoalkan? Karena karena harus dilihat jumlah penegak hukum di KPK. Dari jumlah yang disingkirkan dengan TWK, 9 diantaranya Kasatgas yg menangani perkara kasus-kasus besar. Jumlah penegak hukum tidak banyak. Maka, tdk tepat memperbandingkan 75 vs. 1.271. Ada dua kemungkinan menurut Bivitri terkait tragedi KPK tersebut, yakni KPK akan lemah selemah-lemanya dan/atau KPK menjadi alat kekuasaan.

Sementara itu, akademisi hukum pidana Universitas Ichsan Gorontalo, Jupri menyatakan bahwa banyaknya serangan terhadap KPK karena memang pemberantasan korupsi bersentuhan dengan penguasa. “penguasa lebih banyak bermain,” ujar Jupri. Mencermati putusan MK, menurut Jupri, ketentuan yang diterima MK hanya hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Pengawas KPK. Tidak ada jaminan KPK ke depan tidak tersandera dengan diterimanya sebagian materi tersebut. Sebab, ada beberapa ketentuan seperti Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Penghentian Penuntutan (SP2) tidak diterima. Ia mengkritisi SP3 KPK yang menjadikan jangka waktu 2 tahun sebagai alasan pemberhentian perkara. “KUHAP yang menjadi acuan kita, SP3 dikeluarkan jika tidak terpenuhi dua alat bukti, bukan persoalan adanya jangka waktu paling lama 2 tahun. Ini berbahaya.”

Senada dengan Bivitri, Jupri mengingatkan jangan sampai KPK menjadi alatnya penguasa. “Kasus BLBI sudah diselesaikan, ke depan dimungkinkan SP3-SP3 baru atau lebih mengerikan lagi pada saat hendak dituntut keluar SP2). Jupri juga berpandangan bahwa memang konstruksi SP3 dan SP3 di KPK rancu, mengingat penyidik dan penuntut berada dalam satu kamar di KPK sehingga tatkala menerbitkan SP3 atau SP2 tidak masuk akal. Masalah lain, penghentian pejabat penyidik terutama yang independen. Menurut Jupri bahwa rangkaian peristiwa selama ini sudah lama ditarget. Padahal mereka yang ditarget sebenarnya memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan aktivis di luar KPK atau publik yang mendukung lembaga tersebut. Karena citra lembaga dirusak saat ini, maka ke depan masyarakat akan semakin menjaga jarak. “kita harus mendorong konsolidasi untuk mendukung pegawai yang di-nonjob-kan.”

Menurut Bivitri jika kita tidak boleh diam karena itu yang diharapkan koruptor, diam artinya mereka semakin mencapai tujuan. Segala kemungkinan celah hukum apapun untuk digunakan sebagai perlawanan harus dilakukan. Misalnya, mengajukan PTUN, judicial review, advokasi masyarakat sipil, dan lain sebagainya.

Unduh: TWK dalam Perspektif Besar Pemberantasan Korupsi 28.05.2021 (1)

Simak rekaman Diskusi Online BHACA “Tragedi KPK,” selengkapnya di Youtube Bung Hatta Award BHACA

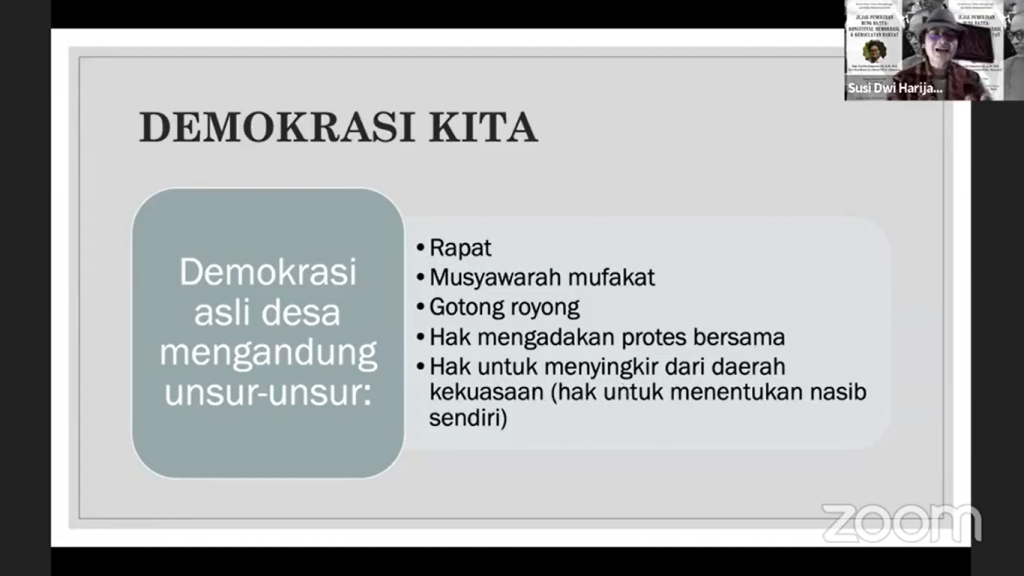

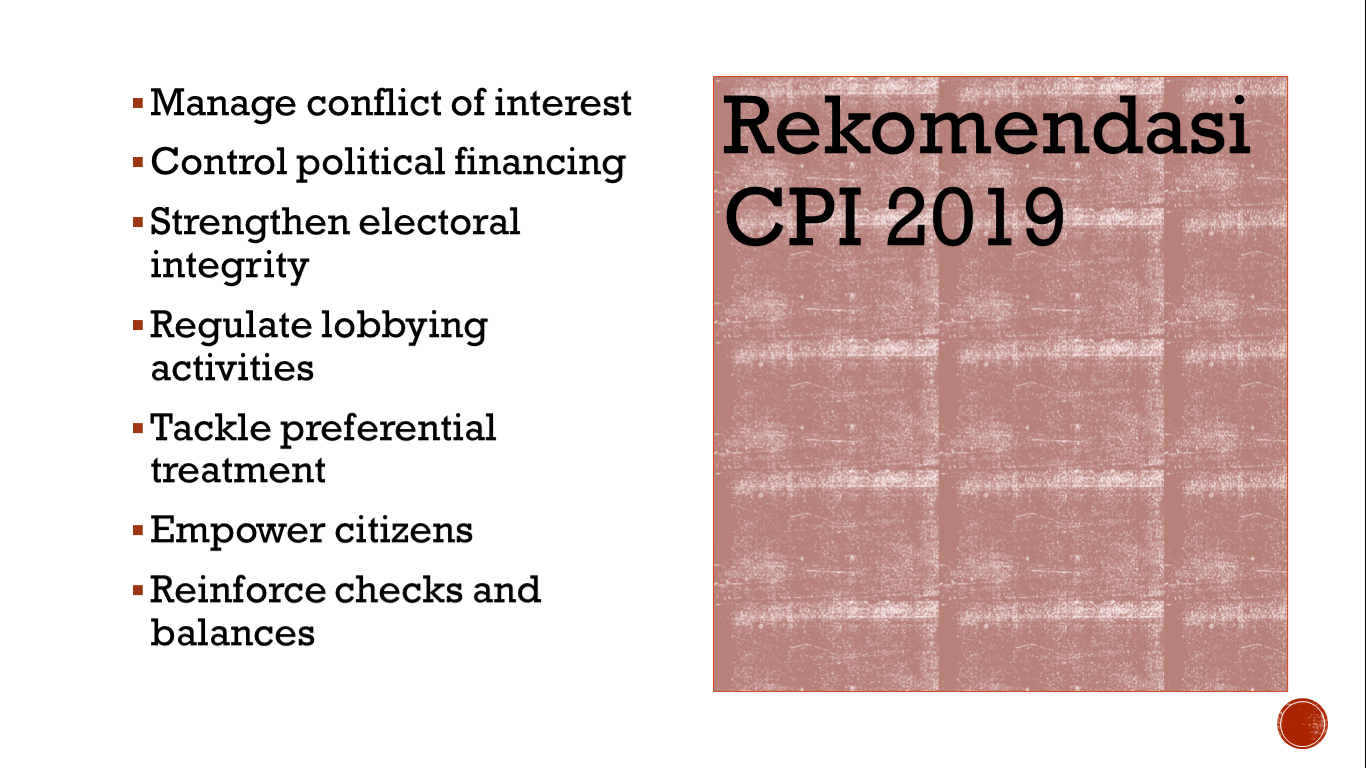

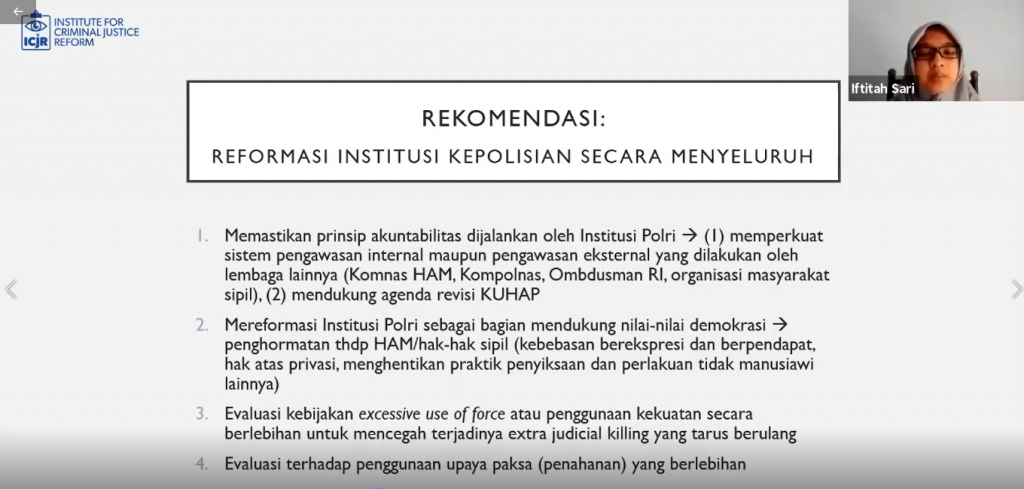

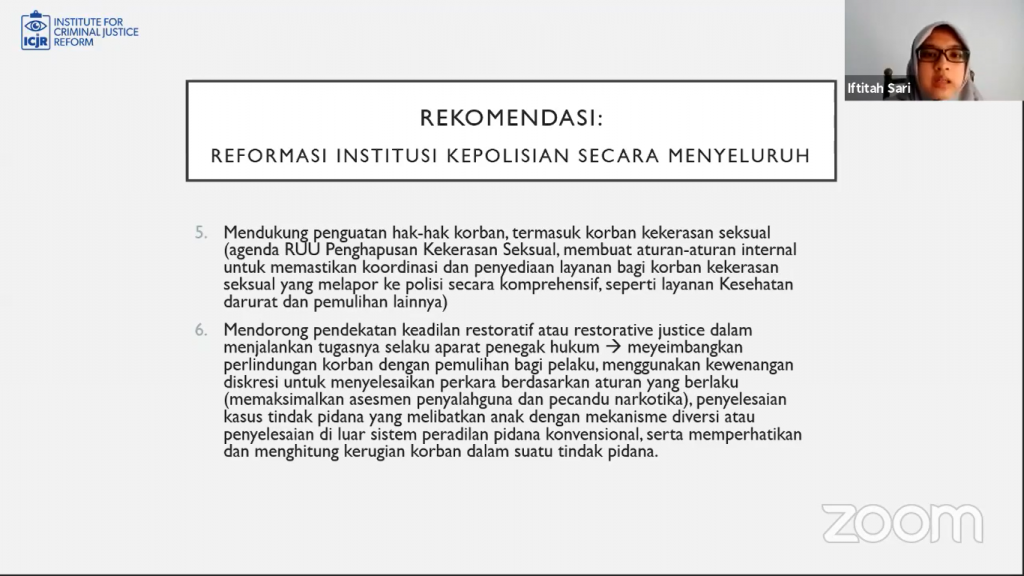

Sumber: presentasi Iftitahsari (2021)

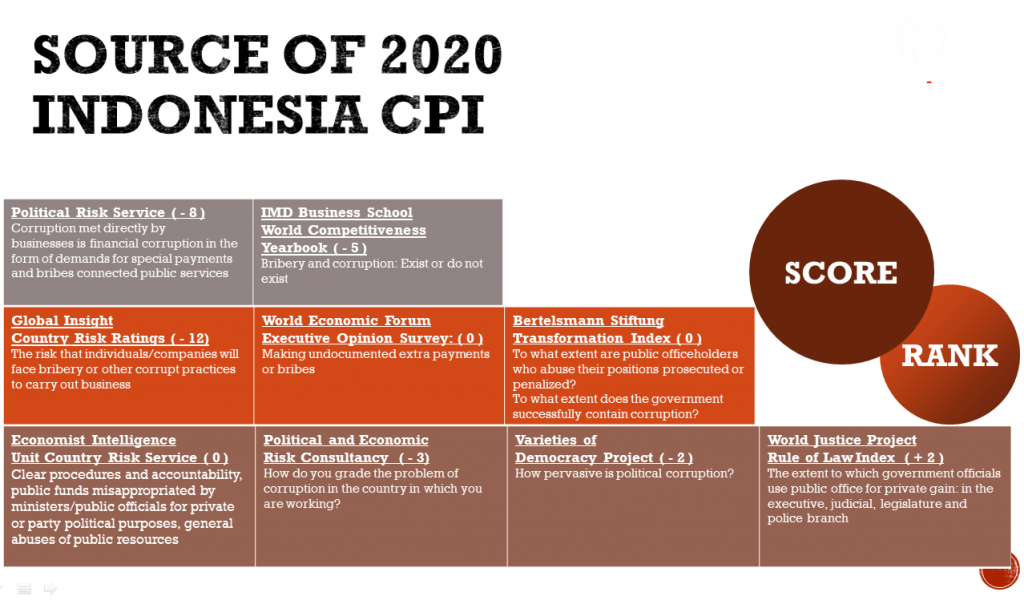

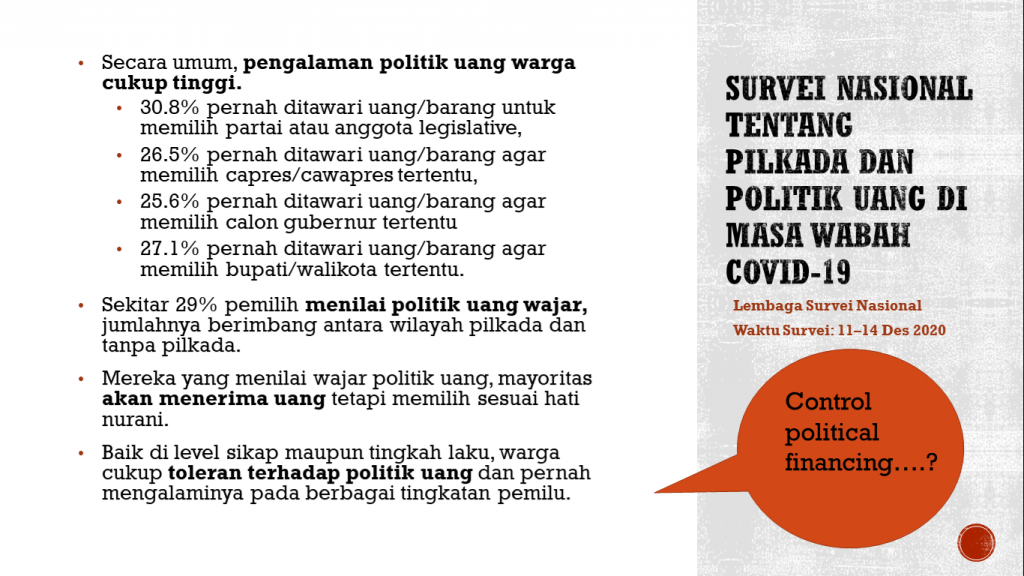

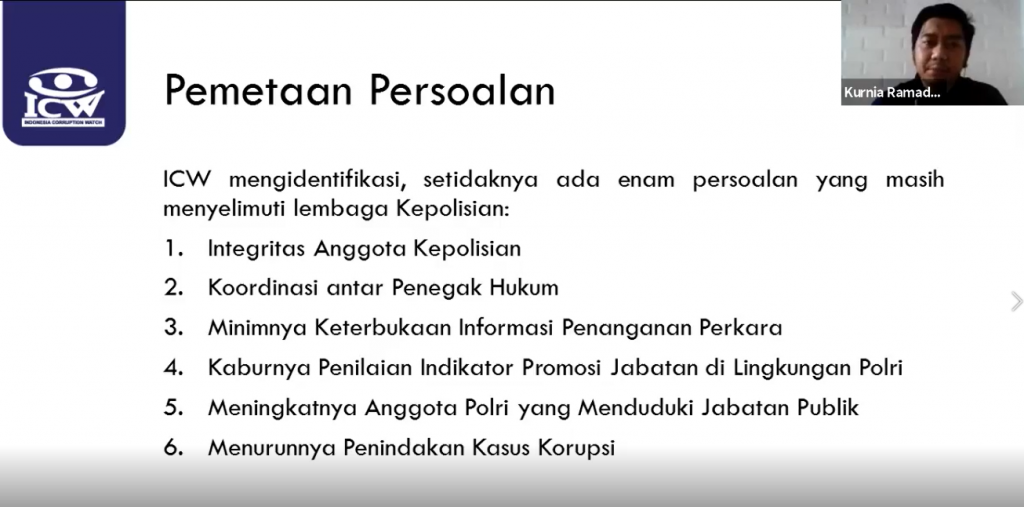

Sumber: presentasi Iftitahsari (2021) Sumber: presentasi Kurnia Ramadhana (2021)

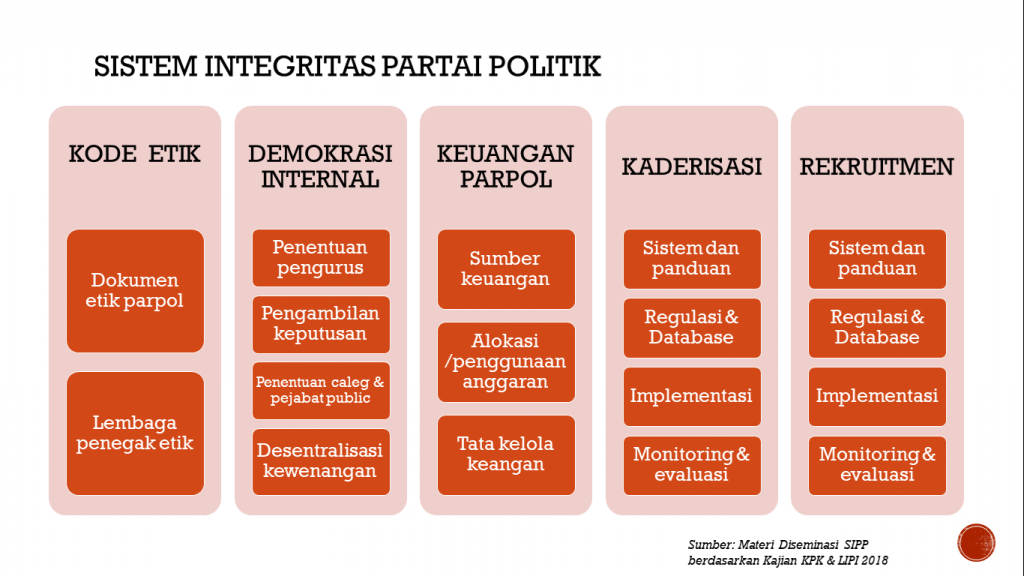

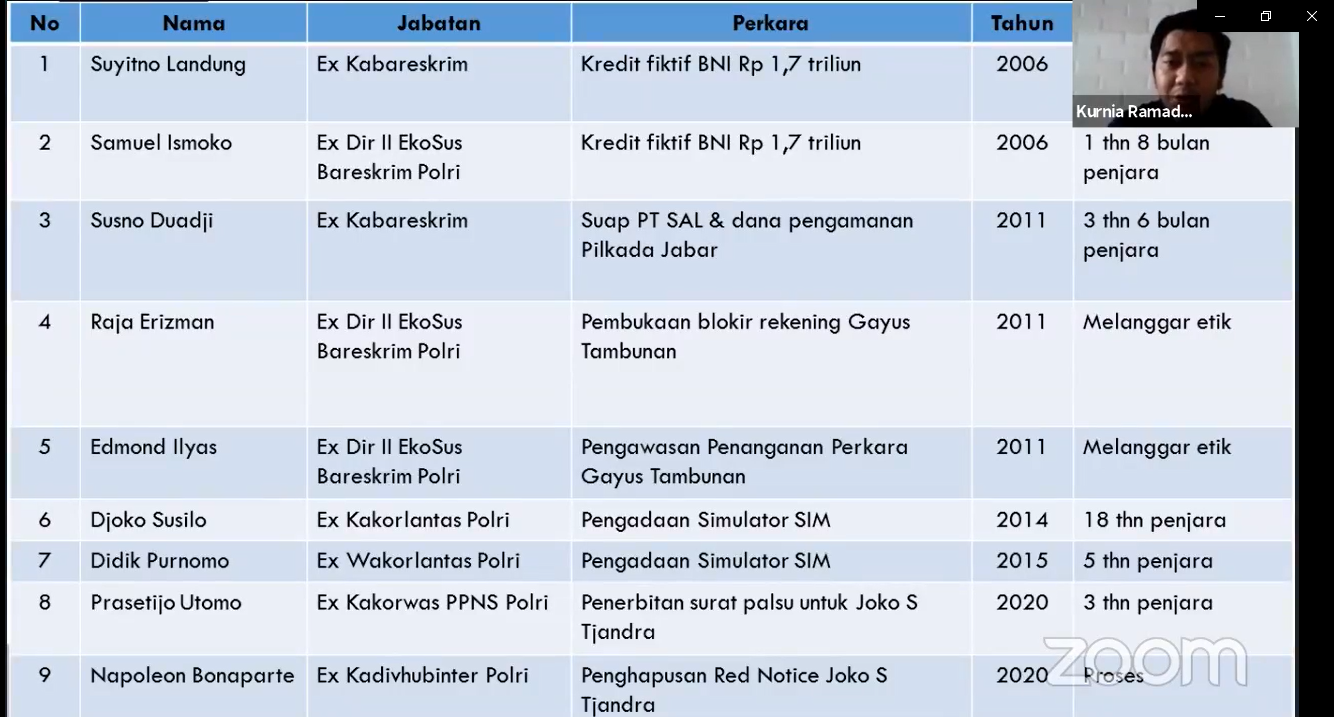

Sumber: presentasi Kurnia Ramadhana (2021) Sumber: presentasi Kurnia Ramadhana (2021)

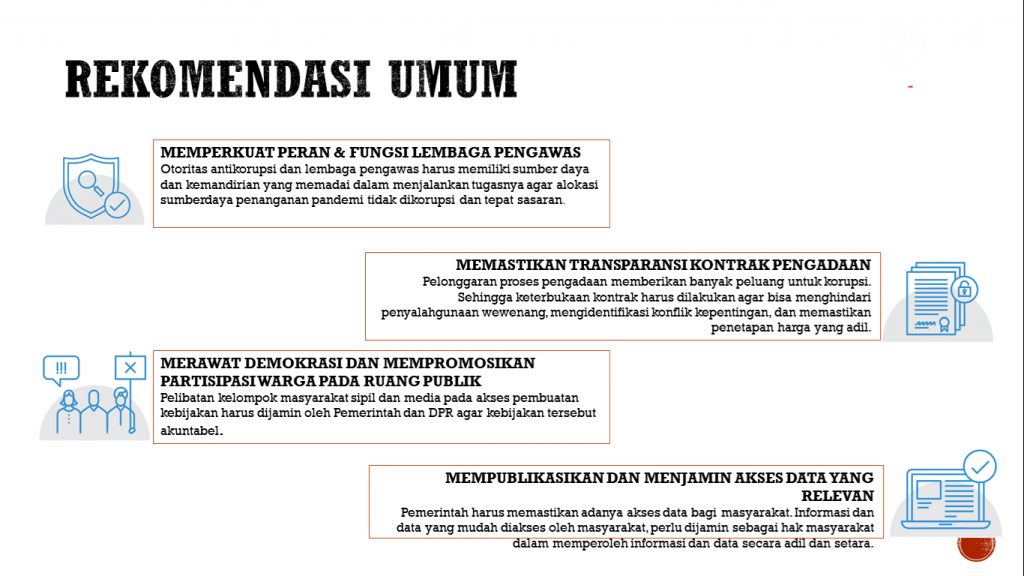

Sumber: presentasi Kurnia Ramadhana (2021)

Recent Comments